-関ヶ原の誤算-

三成が佐和山へ引退し、中央の政界から追放される形になったが、逆に掣肘を受けずに行動を取れることになった。

家康も当然それを認識しており、三成を激発させるために、挑発行為を行った。

禁止されていた私的な婚姻を他の大老の許可なしに行い、他の大老の前田利長(利家の嫡男)、毛利輝元・宇喜多秀家・上杉景勝が領国に帰ると、秀吉の遺命で あった伏見城を出て、大坂城に移った。

三成と同じ豊臣政権下の奉行職であった増田長盛や長束正家が、前田利長が家康を襲撃しようと計画していることを家康に告げた。

この讒言によって、利長は激怒し一戦を覚悟するが、彼の生母で利家の妻芳春院が自ら家康の元へ赴き、江戸へ人質へ行ったために加賀攻めはひとまず回避され た。

この件を考えてみても、豊臣家の家老という立場で問責している家康が、人質を何故江戸へ送ったのかを考えてみれば、家康の意図は明らかだろう。

家康は自分が征討の軍を起こし、畿内を空ければ三成が挙兵するだろうと、考えていた。そこで北陸への出兵を意図したが、前田家は生け贄にされる危機を回避 した。

次に家康のターゲットになったのが会津上杉氏であった。始めに、上方で上杉の風評が流れたが、景勝は風評には耳を貸さず、領内の整備に努めた。

本城の若松城の他に、神指原に城を築き、他の諸城も整備した。領内の道路や橋を整備し、浪人の召し抱えも行った。

隣国越後の堀秀治は、これらを詳細に報告して、景勝に逆心ありと報告している。

しかし、元々秀治は、景勝に怨みがあった。元来越後を領していた上杉家は、会津に移るにあたって年貢を徴収していった。しかしこれは、先の会津藩主蒲生氏 が、会津の年貢を徴収していったからだ。秀治が景勝に年貢の返還を求めても、景勝はそれが出来ない状態だった。

家康はこれらの讒言を受け、すぐに会津征伐を行いたかったが、毛利輝元や宇喜多秀家が、太閤が亡くなって間もないことから反対し、まず糾問の使者を送るこ とになった。

景勝には謀反の気はないが、弁明し保身を謀るなど、上杉家の威信と武名にかけて出来るはずがない。プライドの最も高い武門である上杉家が、このような卑怯 な喧嘩を売られて、安々と引き下がる気も無かった。

糾問の使者に対して、上杉家の家老である直江兼続は返書を送り、

『景勝は心中毛頭別心がないのであるから、まず讒者を糾明すべきである。

誓紙の提出も上洛も拒否する。

家康・秀忠が会津に下向するということであるから、万事は下向の様子次第に』

と、問責を真っ向から否定し、会津討伐軍を待ち構えるかの如く、家康に申し送った。

家康はこの返書を読んで激昂した、と言われているが演技だろう。内心は喜んだに違いない。三成も家康の会津征伐を聞き、これぞ好機と考えた。

三成は表面上は家康に恭順の意を示し、一子重家の従軍を願い出ている。

慶長5年(1600)6月18日家康は伏見城から、江戸に向けて発った。

当然、近江路を通るので、三成はここでも家康襲撃を計画したが、家康は警戒しており果たせなかった。

伊勢から三河に渡った家康が江戸に到着したのは7月2日。通常の倍ぐらいの時間をかけている。会津征討の軍であるのに、ここまで遅速なのは明らかに三成を 誘っている証拠だ。さらに江戸に入った家康は、ここでも時間をかけ、江戸を発ったのは21日である。

家康が江戸滞在中、ついに三成は兵を挙げた。家康の会津征伐に同行する予定の大谷吉継を佐和山に呼び寄せ、挙兵の意を伝え、安国寺恵瓊らと共に謀議した。

総帥に毛利輝元を担ぎ、副総帥に宇喜多秀家をして、豊家恩顧の諸大名に家康の罪状13箇条を挙げ、大坂に兵を集めた。三成は発起人ではあるが、公的には奉 行職と中央から身を退いた身分なので、立場上は謀臣の1人である。

もちろん、公的・表面的にはそうだが、この戦いの意図を考えれば、誰と誰の戦いであるかは、言わずともわかるだろう。

大坂城に毛利輝元が入り、三成等大坂側西軍は、畿内における家康側の諸城を攻撃にかかった。

その端緒は鳥居元忠の籠もる伏見城である。小早川秀秋・島津義弘などの諸将4万が伏見城を攻撃した。伏見城は勇将元忠が必死の奮戦をし討ち死にしたが、7 月19日から8月1日まで西軍を足止めしている。

また細川幽斎が旗幟を明らかにしているため、同じくして丹後田辺城にも兵を送った。

田辺城へは小野木重勝ら1万5千の兵が送られた。幽斎は周囲の城を引き払わせ、田辺城で死守する覚悟である。1つは、嫡子忠興が家康に従って東海道に細川 家主力を率いてるため、大した兵力が無かったこともあった。

しかし幽斎は9月12日に勅使でもって開城を勧められるまで、西軍を引きつけている。わずかな兵しか残っていない田辺城が、ひと月以上足止めしたのは、三 成にとっては痛い出来事だ。

同様に大津城の京極高次も、三成の西軍に組みすることを承諾せず抗した事も、影響は小さくない。毛利元康・毛利秀包・立花宗茂率いる諸軍が、9月始めから 攻撃を行ったが、9月14日に降った。だがこの日は両軍が関ヶ原に集結した日でもあった。

-東軍の上京開始 -

東北から九州に到って、日本の諸大名は毛利を総帥とする西軍と、家康に組みする東軍に分かれて戦った。

三成の当初の構想としては、家康が畿内から出た隙を狙って畿内を掌握。家康が会津の上杉と戦っている間に、畿内から東海道を攻め上がり家康が留守の間隙 を、その背後から殲滅する手はずであった。

ここで一言だけ言及しておくが、三成と上杉家老直江兼続との間に共謀があって、東西より家康を挟撃しようとの計画があった、との巷説についてだ。

上に挙げた様に、三成の計画には、家康がまず畿内から出て行って貰う必要があったのは確かだ。この会津征伐と三成の挙兵は、事後承諾としての連携はあって も、事前に兼続らとの謀議があっての東西での挙兵、というのは恐らく違うだろう。

理由は上杉家の動きの悪さだ。

家康は江戸から会津征伐に向かった途中、下野の小山で三成挙兵の報を、従軍してきた諸将に知らせた。家康はあくまで豊臣家の家老として会津征伐に出ている ので、他の諸将と同じ豊臣家臣の立場である。

その諸将を如何に自分のために、三成一派と戦わせるか、それが苦慮すべき問題であった。

秀頼公のために君側の姦を除く、すなわち三成をであるが、これを表に出し反三成の急先鋒の福島正則を上手く煽動して、諸将のほとんどを自軍に組みさせるこ とに成功した。真田昌幸・幸村親子の様に公然と三成に組みする者もいたが、ともかく、家康は上杉征伐を一旦中止して軍を解散させている。

これは三成にとって誤算だろう。

兼続にとっても、そうであった。会津に攻め掛かってくれば、その間に家康のいない江戸を三成が攻め落とす、その算段は立つ。

しかし、案に反して家康が軍を引くので、兼続は追撃すべきと主君景勝に進言した。これに景勝は、頑として首を縦に振らなかった。追撃出来なくとも、家康が 留守の江戸を落とせば、少なくともその後の情勢は変わっていたのは確かだ。

三成挙兵までのタイミングをみれば、両者の連携はまずまずの評価だが、それ以降の三成、兼続のそれぞれの動きは連携を欠き、結果は承知の通りだ。

もし、事前謀議の上での挙兵ならば、東西で統一性のある戦域担当が行われてもよかったはずだ。

話を元に戻そう。

三成は岐阜城の織田秀信(信長の孫。信忠の子)を味方に付けると、岐阜・大垣の両城で東軍諸将を防ぎ、伊勢方面から尾張に侵入させ、後背を突く形を取る手 筈で軍を送った

毛利秀元・吉川広家・鍋島勝茂・長宗我部盛親などの諸将3万が、伊勢安野津へ攻め掛かり、伊勢を西軍の安全圏確保に動いた。

一方、8月14日に尾張清洲城に福島正則・池田輝政・加藤嘉明・細川忠興・藤堂高虎・浅野幸長などの3万を越える諸将が着陣。この時点で家康はまだ江戸に 居る。

家康の側からみても、まだこの時点では、不安要素は多い。まず小山での会議では、三成を倒すことに同意したが、実際戦う時に到って向背は不明だ。三成側の 諸将からの手紙によって、秀吉と秀頼への忠誠心をかきたてられ、寝返る(家康から見て)危険性は常にある。

後世の我々は、西軍諸将が寝返った事実を知っているが、関ヶ原で決戦の時点での状況が、彼らにそうさせただけであって、状況が仮に西軍に有利であったら家 康に組みする必然は生まれない。当事者にしてみれば、どう転ぶかは事が起こらないと分からないのだ。

東海道を進んだ諸将の動向を見極めるため、家康は江戸にあって様子を窺う。と同時に嫡子秀忠に謀臣本多正信と戦上手の重臣榊原康政をつけて、徳川主力3万 8千を率いさせて、中山道から美濃路へ向かわせた。

東海道で変事が起こった場合に備えてである。

清洲の諸将は家康を待って軍事行動を起こそうと、集結後動かなかったが、家康は諸将に督戦を促した。先に挙げた様に、諸将の動向に不安要素があったためだ ろう。ここに到って豊臣恩顧の将も”家康に対する忠誠”を示すために行動を開始した。

8月20日、清洲で軍議を開いた東軍諸将は岐阜城攻略を定め、軍を進めた。

西軍にとっては、大垣・岐阜の両城のラインは最重要防衛ラインであって、岐阜城は要害で簡単に落ちはしないだろうと考えていた。この美濃で東軍を待ち構 え、伊勢方面からの一軍を持って後背を突かせて、と先に挙げた目論見が、早くも崩れる。

東軍は22日に岐阜城の出城の1つ、竹ヶ鼻城を落とし岐阜城に迫った。東軍が岐阜城に迫るのを聞いて、三成も大垣周辺を警備させたが、23日には岐阜城は 陥落してしまう。

要害の岐阜城がわずか1日で落ちたことは、三成等西軍諸将にとってショックだった。

岐阜を陥落させた事によって、家康は諸将に信を置き、9月1日江戸を発った。岐阜を落とした諸将は、美濃赤坂に陣取り動く気配を見せなかった。赤坂は関ヶ 原から近江路へ出ることも、大垣へも進むことも出来、福島正則など戦機を読むのに手練れた将らしい陣取りだ。

三成や彼以下の西軍諸将は、大垣を無視して大坂に行くのか、三成は佐和山へ攻めるのではないか?と判断に迷いが生じていた。家康が東上するとの噂も聞こえ るに当たっては、この不安を増大させていた。

三成は大垣、佐和山の防御を固めると共に、大坂へ豊臣秀頼・毛利輝元出陣の要請を出した。軍事力として3万の輝元勢は力強いものだが、それ以上に秀頼出陣 は極めて有力な士気の鼓舞になる。かつ、東軍についた豊臣恩顧の諸将の動揺と寝返りを誘うことも出来る。

しかし、毛利氏の重臣の1人、吉川広家が早くから家康に積極的に内応していた。広家は毛利家の本領安堵と引き替えに、輝元を大坂から動かさないように、ま た一族の不戦を家康に約束していたのだ。そのため輝元や秀頼の出馬が取り沙汰されても、結局果たせなかったのだ。

他にも増田長盛や長束正家の同じ奉行も、家康に情報を漏らしている。内応、もしくは両天秤にかけようと小細工したのであろう。

-関ヶ原への対陣 -

東軍が岐阜城を陥落させた今、西軍の残された美濃の重要拠点は大垣である。東軍の4万近い軍勢が終結しているのに驚いた三成は、伊勢や他方面の軍勢を呼び 寄せることにする。

家康もこのことは計算に入っていたが、宇喜多秀家が大垣に入って指揮を執れば、これを落とすのは容易ではないだろう、そう考え城外に誘き出して野戦を目論 んだ。

三成は自らの計画に齟齬が生じ、東軍の動きが読めないことで、焦りを感じていた。最も危惧するのは大垣を無視して大坂を突くことである。これは軍略の常識 で考えれば、仮に大垣を無視して進むのなら、その背後を討つのは容易い。さらに在坂の軍とで挟撃出来れば、壊滅するだろう。

家康は今日残っている大量の書簡が示す様に西軍諸将に内応の手を伸ばしていた。輝元の出陣が取りやめられた事が西軍諸将に伝わると、西軍の士気は沈滞し、 また諸将の内応の風聞が流れると、三成はそれらの対処に忙殺される。この前後の三成の頭のキレは、片鱗も見受けられない。

三成は、上方の増田長盛への手紙で、頼むに足りる将が少なく、疑心暗鬼になっている心情を吐露している。また大坂の毛利輝元が動かないことも暗に批判して いるのだが、ここで一番の問題は、この時点で家康が関東から東海道を進んでいることを知らない事である。

三成のこの認識の甘さは決戦場で、決定的な判断ミスに繋がった。風聞では家康西上と知れていたが、佐竹・上杉の関東近辺の西軍有力大名を放置して、江戸を 開けられる訳がない、そう思い込んでいたのだ。

西軍の情報網の不備も手伝って、三成は家康の居ない美濃に終結した東軍、これを如何に対処すべきか焦った。

結局、家康は9月12日に尾張清洲城へ入ったのだが、この時にあってようやく三成は家康の所在を知った。東軍はその間、軽挙妄動をさけて家康の到着を待っ ていたのだが、一向に動かない東軍を三成は「うつけ」と評したが、この動かない東軍を攻めなかった西軍こそ”うつけ”だろう。

わざわざ家康の軍と合流させ、強力になるまで待ってやったことになったのだから。

戦場の機微となると、三成は家康どころか福島正則あたりにすら、遙かに見劣りする。西軍の島津義弘等が、何度か三成に献策するが、三成は退けた。

14日に赤坂へ陣取った家康に対して、「今日は長旅もあって家康の軍勢も兜を枕に寝ているだろうから、夜襲すべし」と進言したが、これも退けられた。

島津・宇喜多の将兵など信頼すべき者だけで、遮二無二夜襲していれば、東軍に甚大な被害を与えていたことは間違い無い。戦機を読むのに、島津義弘以上の者 が当時居るはずがない。国許の情報不足のため義弘の手勢は少なかったが、若き勇将宇喜多秀家1万7千の兵が加われば、家康を討てないまでも、東軍と西軍の 士気ははるか逆転しただろう。

今まで数々献策してきた義弘は、この時点で勝敗に見切りを付けたと思われる。これは後に述べることになるだろう。

-家康の焦り-

一方の東軍も「大垣を攻めるべし」と「大坂へ行き毛利輝元を攻めて、大坂城内にいる人質妻子を救うべし」との2つに分かれていた。

結局家康が決を取り、佐和山、大坂への道を取ることになった。行軍を開始すれば、三成等西軍は野外にて、これを阻もうとするのを見越してのことだ。その一 戦で雌雄を決しようとの腹づもりだが、この時点での決定は家康にしても辛いものがあった。

江戸から尾張清洲まで1日から12日と、決して早い行軍ではない。さらに清洲に着いても、1日置いて赤坂へと着陣している。

西軍が諸城を攻略している間、最早家康に組みすることに間違いない東軍諸将が岐阜を落としたとあっては、間髪入れず軍を発し、攻撃すべきである。

それを赤坂に諸将を止め、自身も東上するがこの遅速である。何を待ったのか?

それは、言わんや知れた秀忠であった。

比較的安全と考えた中山道を行かせたが、そこには家康の知謀を越える真田昌幸が、上田城に籠もっていた。昌幸率いるのは2千あまり、秀忠旗下3万8千に比 べる数字ではなかった。

しかし昌幸の知謀と幸村の戦ぶりに、秀忠以下翻弄され、城攻めは一向にはかどらず、足止めをされる。9月5日から8日まで攻めたが、これを諦めて9日小諸 城へ引き返して11日に赤坂へ向かった。結局秀忠が着いたのは19日である。

秀忠一生の不覚であろう。

相手を見誤り、その結果徳川最大のイベントに遅れたのだ。そう、この関ヶ原は秀忠にとっての一大デビューイベントでもあった。

秀忠の部隊に手柄を立てさせるお膳立てとして、大軍と謀臣・名将を付けて送ったのだ。関ヶ原で家康の後継者としての、華々しい社交界デビューが目的でも あった。

しかし足止めされた秀忠を待つことが出来ず、家康は行動を起こした。なぜか?

家康の状態が不利だったからだ。結果としての勝利者だが、この通過点での彼は絶対優位とは言い難い。この時点で攻撃をするしかない、そういう状況にまで追 い込まれての行動開始である。

この時点で東西の軍勢が、東軍7万4千、西軍8万4千と全体として西軍がやや有利。東軍は援軍として秀忠3万8千があるが、一方の西軍はどうだろう。

田辺城攻略軍小野木1万5千、大津城攻略軍毛利元康・立花宗茂1万5千、伊勢安野津攻略軍鍋島勝茂・毛利勝永1万、そして大坂城にいる毛利輝元の3万と、 もし東西両軍が勢揃いすれば、東軍が11万に対し、西軍は15万を越える軍になり、今以上に戦力差が開くのだ。

もし、大垣城を攻めることになれば、宇喜多あたりの軍勢と勇将が入れば、簡単には落ちず、日が掛かるのは間違いない。そうなった時、各地の西軍が援軍に来 れば情勢はどうなるか。また、吉川広家が足止めしている毛利輝元が、そして秀頼が大坂から出陣しない保証もない。

無論、目前の関ヶ原の合戦で、100%勝てる保証などないのだ。

要である小早川秀秋には本多忠勝と井伊直政から誘いを伸ばして、「2ヵ国進呈する」との条件で内応を誘っている。彼の率いる1万5600の大軍は、東西両 軍の要だ。

当然、三成も戦勝の恩賞として、「秀頼が15になるまでの間、関白にする。在京料として播磨を与える。また家老の稲葉正成、平岡頼勝の両人には近江に10 万石与える」と、当面の軍資金も金300枚送り、自軍につなぎ止めようと必死であった。

家康は、打てる手を打つだけ打って、一か八かの賭けにでたのである。

-9月15日-

東軍の進軍を阻むため、大垣城を出た西軍は14日深夜から関ヶ原へ続々と向かった。

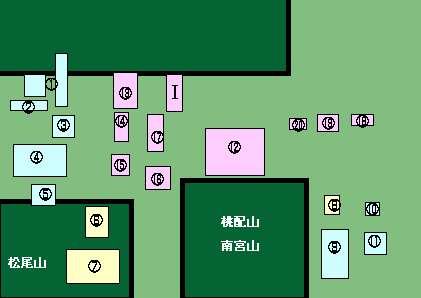

降りしきる雨の中、東宮山麓に滞陣している長宗我部勢の松明を目印に、松尾山を越えて関ヶ原に陣を取った。午前1から5時の間には布陣を終えている。

①石田三成本陣8千。前衛左右は島左近・蒲生郷舎を配す。

②島津義弘・豊久1600

③小西行長4千

④宇喜多秀家1万7千

⑤大谷吉継・吉勝・頼継、戸田重政・平塚為広等5600

⑥赤座直保・小川祐忠・朽木元綱・脇坂安治、4300

⑦小早川秀秋15600

⑧吉川広家3千

⑨毛利秀元1万5千

⑩安国寺恵瓊・長束正家3300

⑪長宗我部盛親6600

⑫徳川家康3万

⑬黒田長政・細川忠興・加藤嘉明、計13400

⑭筒井定次・田中吉政6千

⑮福島正則6千

⑯寺沢広高・藤堂高虎・京極高知5800

⑰井伊直政・松平忠吉6600

⑱池田輝政4600

⑲浅野幸長6500

⑳山内一豊・有馬豊氏3千

Ⅰ古田重勝・織田有楽・金森長近・生駒一正4千

関ヶ原布陣図:学研歴史群像シリーズ参考。にしたら東軍の数字が多い。ぉぃぉぃ。

西軍は兵法で言う「鶴翼の陣」である。兵法では理想的な形で、松尾山の小早川勢を中心に左翼に石田・島津・小西・宇喜多・大谷旗下などが布陣して、右翼に あたる部分が毛利勢や長宗我部3万弱が後背を突く。

それに対する東軍は家康の本体が後詰めになる形で、福島・黒田・細川・加藤など豊臣恩顧の東軍諸将を先陣に、井伊・松平等の徳川譜代が2陣に控えている。

背後に対する備えは、池田・浅野・山内・有馬などだが約2万。しかし大垣城と西軍右翼に対する備えとしては、あまりに薄い。当時長宗我部勢は島津勢と並ん で日本一兵が強いと言われた軍団だ。

毛利一族の勇将秀元の大軍と盛親率いる長宗我部勢に攻められれば、一蹴されるだけだろう。

明治に独逸プロシアから日本陸軍の教官として訪れたのメッカルが、この関ヶ原の布陣図を見た瞬間、「何度やっても西軍が勝つ」と言い切った、見事な配陣 だ。

だが、この布陣は家康にしてみれば、後背の備えどころか、南宮山から家康本陣の桃配山を突けば、家康の首は取れる布陣だ。備えの軍勢も西軍よりは少ない、 何故かと言えば、吉川広家に対する政治的配慮である。広家に信頼を寄せていると示しての桃配山だった。

三成は堀を掘り、2重の柵を巡らして本営を固めた。その全面には自ら頼む島・蒲生の2将が前衛を張った。「大吉大一大万」の旗を掲げ、最左翼で北国街道に 布陣している。両軍明け方前には布陣を終えたが、降りしきる雨のために濃霧になり、隣を進む隊は誰の部隊か?とよくよく旗印を見れば敵方であった、なんて こともあったらしい。

先陣を賜った福島正則は、夜が明けると同時に攻撃を下知するタイミングを計っていた。一番槍の功は、昨日の軍議で福島勢と決まっていたのだ。

しかし、その横を密かに井伊・松平の一部の小勢が、味方にも隠れるように縫って前面に出た。

”パン”

霧が晴れたと同時に銃声が響く。徳川の慣例では井伊の赤備えが先陣、それを譲れないと思った井伊直政が抜け駆けしたのだ。

正則は井伊勢に遅れまじ、と正面の宇喜多勢に銃撃を開始した。

この銃声を聞いた東軍諸勢は、次々と攻撃を開始したのだ。

両軍、満を持しての関ヶ原の戦いの火蓋が、今切って落とされたのである。慶長5年9月15日、朝8時ごろであった。

-関ヶ原の戦い-

福島勢が攻め掛かるのを見た他の東軍は、田中・細川・加藤・金森・黒田の軍勢が、三成の陣に殺到した。福島勢は宇喜多勢を攻め、藤堂・京極は大谷軍を攻め た。小西軍は古田・織田勢と戦い、一大会戦が繰り広げられた。

三成の前衛を務めた島左近は、手兵を2分し、その一隊を率いて果敢に突撃して東軍を突き崩した。三成本陣には、三成憎しと恨みに思う東軍諸将が殺到した。

三成は2万近い軍勢を引き受けたが、前衛の島・蒲生の奮戦、そして”国崩し”と呼ばれる大筒5門でもって押し寄せる東軍を押し返した。

黒田勢は、正面からでは防ぎがたかったので、一隊を突進してくる島左近の側面から銃撃を仕掛けた。多数の死者を出し左近自身も負傷し、柵内に引く始末に なってしまう。この機に一気に突き崩しにかかったが、三成は自身で陣頭指揮を執り、逆に東軍を突き崩し、一進一退である。

開戦から2時間余り、石田隊は猛攻を加えられても奮戦、大谷吉継も藤堂・京極等を相手に、小西行長も織田・寺沢などの東軍とそれぞれ激戦を広げていた。

中でも、宇喜多と福島勢の戦いは凄まじく、福島正則は引くこと2度3度でなく、その度に軍を立て直して果敢に攻撃をしたが、宇喜多秀家配下の勇将明石全登 (後に大坂の陣で幸村と共に戦う)が、その度に突撃して福島勢を突き崩した。

一進一隊。この時西軍は石田・大谷・小西・宇喜多など一部の兵しか戦っていない。それでも東軍の猛攻に五分以上に戦うのは、東軍にしては予想外だろう。家 康は3万の徳川勢を本陣から、後詰めとして前進させた。

島津勢が戦列に参加しないものの、三成や大谷吉継など、西軍首脳の予想通りの戦況である。敵の攻撃を受け流しつつ、これを引きつける。そこを鶴翼の翼が ゆっくりと相手を包み込むように、側背を攻撃するのだ。

東軍は三成憎しの情から、西軍最左翼に大きく曲がる様な布陣になっている。西軍中央部の小早川勢、右翼の毛利・長宗我部勢からすれば、東軍は無防備な横っ 腹を見せている。

開戦から3時間。

戦闘している西軍は士気旺盛で、東軍も五分か、やや押され気味だった。東西両軍にとって、注目すべきは松尾山であった。

小早川秀秋率いる1万6千の大軍が、恐らくこの戦いの勝敗を決めるだろう。三成は狼煙を上げた。

予定では南宮山の毛利・長宗我部勢が、動いて東軍の背後を突く予定であった。しかし、南宮山にその気配はない。狼煙を見た長束正家・安国寺恵瓊は、毛利秀 元に出陣を求めた。秀元は南宮山の先陣に陣を張る吉川広家に、進軍するよう求めたが言を左右に動かない。長宗我部盛親も広家に軍を進めるよう求めたが、 「兵に兵糧を与えてる最中である」と空弁当でその場をやり過ごす始末。

広家、そして主家筋にあたる毛利秀元のこの動きを不審に思い、西軍の他の将達は、動くに動けなくなった。吉川広家は3千の兵で南宮山3万の西軍の動きを封 じたのである。

南宮山動かず。三成に取っては大きな痛手であった。しかし、松尾山の小早川勢が動けば、まだ勝算は立つ。開戦前、幾度と無く三成は小早川秀秋の元に足を運 び、また大谷吉継も秀秋を訪れ亡き太閤殿下のご恩が如何に深いか、秀秋を諭したと言う。

三成の陣だけでなく、小西・宇喜多の陣からも狼煙があがるのが見えた。ここが勝敗の分かれ所と、誰しも思ったのだ。

家康は南宮山と松尾山の部隊が動かないのを見て、部隊をさらに前進、(番号で言うと13あたり)直属の部隊で三成本営を攻撃させた。家康自身が指揮を執り 士気を鼓舞したが、三成前衛は崩れず、逆に東軍は押し返される場面も多々あった。

ここで家康は寝返りを約束している小早川勢が日和見をしているのに、苛立ちを感じて、しきりに爪を噛んだと言われる。

「小せがれめに、欺かれたか」

そう口惜しがり、秀秋に内通の手配りをした黒田長政を、詰問に近い使者を送り、約束はどうなったか問いつめた。長政は秀秋に使者を出すが、西軍の大谷、宇 喜多も同様に、秀秋を疑い使者を出していた。

松尾山からは関ヶ原の戦場が一望に俯瞰できる要所である。誰の目にも、秀秋が都合の良い方へ付こうと、考えているのは明白だったからだ。

家康は秀秋如きに侮られたためか、秀秋の陣取る松尾山に向かって銃撃させた。

この銃撃が秀秋の心を決した。

秀秋の出した攻撃命令は「大谷刑部の陣」であった。秀秋は西軍を裏切った。

松尾山から小早川勢の旗指物が翻って下ったのを察した大谷吉継は、指揮下にあった戸田・平塚の両将を、正面の敵藤堂・京極の軍勢を捨てて、小早川勢に当た らせた。

すでに4時間に渡って激戦を繰り広げた吉継以下であったが、この新手の大軍を一度ならず突き返した。大胆な采配もそうだが、山から勢いに下って攻める小早 川勢を、奮戦し撃退しのは見事だ。

しかし、小早川勢の裏切りは、他の裏切りを誘発した。即ち、本来松尾山の秀秋への牽制として配した脇坂・朽木・小川・赤座の諸将が、一斉に吉継に矛を向け たのだ。

さらに藤堂・京極の東軍も軍を再編して攻撃してきた。決して多くない大谷勢が、瞬く間に3方から攻撃を受けたのだ。必死に支え粘りに粘ったが壊滅、吉継は 自ら首を刎ねて、吉継の2子は落ち延びた。

大谷勢敗走と、吉継の死は、それまで支えてきた宇喜多・小西勢に動揺を起こさせた。側面から小早川・藤堂・京極等の東軍が攻撃し、続いて敗走を開始した。

三成の本営は正面からの黒田・細川・田中等の攻撃を受け、また側面から藤堂・京極等が迫ってきた。崩れつつある西軍の中で、三成旗下は奮戦し、これを撃退 して追い迫ること2度3度ならず、7、8度にも及んだと言われる。

しかし、宇喜多・小西勢が完全崩壊すると、三成1人で今や10万に及ぶ東軍を支えることは、難しかった。激戦の中で蒲生郷舎はその子と共に討ち死にし、島 左近は生死不明と、前衛が壊滅するにあたって、三成は戦場を落ち延びた。

この局面まで動かなかった島津義弘・豊久は、雲霞の如く迫る東軍の中、正面突破して、伊勢路から領国に逃げ延びた。三成家臣の伝令が無礼を働いたとか、諸 説あるが、義弘が動かなかったのは、その前の段階で見切りをつけていたと思われる。三成の要請で動かなかったのは、勝つも負けるも三成が勝手にすれば良 い、自分は島津家の家名と武門の意地だけが問題なのだ、と考えたのだ。

そして南宮山の西軍は、結局吉川広家のために、一兵も戦うことなく戦場を去った。

9月15日午後2時半ごろ、激戦はようやく終息しつつあった。家康は藤川台へ本陣を移し、東軍の諸将を労った。

-関ヶ原以外の 関ヶ原-

「関ヶ原の戦い」は「関ヶ原」という1戦場だけの話ではない。会津征伐と三成の挙兵以降、日本全国、それこそ北は東北から南は九州と、東西に分かれて戦っ たのである。

主戦場、関ヶ原での戦いは終わったが、それ以外の戦場では戦いが続いている。

小早川秀秋は家康に謁するにあたり、伏見城攻撃の罪を謝し、佐和山攻撃を願い出た。脇坂・朽木・小川・赤座の寝返り組と共に、佐和山へ攻撃へと赴いた。

井伊・田中の東軍の将に率いられた佐和山攻撃部隊は、17日に到着し、攻撃を開始した。

守るのは三成の父正継・兄正澄以下石田一族に、大坂からの援軍である。その数2800、対する東軍は1万5千を越えた。

大手(正面)・搦手(裏面)の双方から猛攻を受け、大手はすぐに撃ち破られたが、本丸と搦手は守りが堅い。

家康は城内にかつての家臣がいたので、それを通じて開城を勧めた。そして関ヶ原での戦いの顛末を城内に伝えた。

三成敗走を知った正継は、籠城に意味が無いと悟り、城内の者を助ける事を条件に、正澄などは城外にて自害したい旨を申し送った。

だが、交渉の間も攻防は続いており、搦手からも東軍が迫ってくるにあたり、正継・正澄は、城内の一族妻子を集めて尽く自害して果てた。

その際に城内に火を放ったので、女中の多くが南の崖から落ちて亡くなったと言う。そこは女郎墜ちと呼ばれる様になった。

翌18日には大垣も落ちたので、家康は大津に駒を進める。大津は京極高次の城であった。高次は始め西軍に所属したが、後に家康に通じて東軍に変じた。

西軍の毛利元康・毛利秀包・立花宗茂が15日にこれを落として、宗茂がここを守っていたが、関ヶ原での敗戦を聞いて大坂まで退いた。

20日に大津に着いた家康はここに留まって、輝元以下の大坂城の出方を待った。

福島正則・黒田長政から輝元の罪は問わないから、家康に降るよう勧めた。また一族の吉川広家・福原広俊が、家康家臣本多忠勝・井伊直政両人の、毛利家本領 安堵の誓紙が示されて、輝元は喜び、籠もっていた西の丸から退いて木津の屋敷に入った。(結局は毛利一族は中国9ヵ国から周防長門2ヵ国に減封される)

これを見た家康は、26日に大津を発ち27日には大坂に入って秀頼に謁して、ここに家康は何の抵抗も受けることなく西軍の本拠大坂に入城できたのである。

-三成の最期-

戦場から脱した三成は、大坂に入って再起を計る事を志したが、多くの家臣が付き従っては逃げ切ることが難しいと考え、3人の近臣のみ連れて近江にまで逃げ た。

近江大谷山で、その3人とも別れ、古橋村法華寺の三珠院に身を隠した。しかしすぐに村民に知れることになった。三成から恩を受けた百姓の弥次郎が、近くの 山中の岩窟に三成を匿ったが、それも長く続かなかった。

三成の幼なじみである田中吉政は、近江が出身でもあるので三成捜索を命じられていた。

三成・宇喜多秀家・島津義弘を捕らえてきたものには永久に年貢を免除する、と触れをだして回ったこともあり、隠れ続けることは困難になったので、三成は弥 次郎に吉政に通報させた。

こうして三成は田中吉政に捕縛されることになった。関ヶ原から落ち延びて6日後、21日のことである。

田中吉政は三成の旧知で、秀吉に仕えるきっかけも三成の推挙によってである。三成に対しての恩誼も一様ではないので、今の三成の立場に同情もして、厚くも てなした。

三成は逃亡中、生米などを食して、下痢を起こしていたため、吉政は薬や粥を勧めたが、始めはこれを拒んだ。しかし、幼なじみでうち解けやすかったからか、 その好意を受けるようになり、田兵、田兵となじみの呼び方で、常と変わらぬ様子であった。

この様子を『常山紀談』が次のように伝える。

”吉政は三成に懇ろに会釈し、この度数万の軍兵を率いられたことは、誠にゆゆしき知謀と申し上げねばならない。しかし軍の勝敗は天の命であり、力に及び難 いものであるといって慰めた。

これに対して、三成は打笑って、秀頼様の御為めに害を除き太閤の恩に報い奉らんと思ったのに、運尽きかくなったのであって、何をか悔やむべきと答えた。

そして貞宗の脇差しを取出し、これは太閤より賜ったものであるが、かたみとしてお渡ししようといって、吉政に与えた”

回復した三成は、25日に家康の大津の陣へ送られた。

1つの説話がある。陣外にて待っている三成の前に、東軍諸将が通りかかった。

福島正則が通りかかった時、馬上から、「汝は無益の乱を起こし、いまのその有様は何事であるか」と大声で怒鳴った。三成は毅然と答え、「我武運つたなくし て、汝を生け捕ってこのようにすることが出来なかったのを残念に思う」

ついで黒田長政が通ると、三成を認めると馬から下りて、「不幸にもこのようになられて、さぞ不本意であろう」と労りの言葉をかけて、三成の汚れた服装を見 ると、自らの羽織を三成に着せた。

小早川秀秋は三成の到着を聞いて落ち着きを無くした。しかし、秀秋は余程の馬鹿というか節操の無いというのか、捕らえられた三成を一目見てやろうと、三成 のいる陣外へ赴いた。

三成は秀秋を見ると、「我、汝の二心あるを知らなかったのは愚かであったが、太閤の恩を忘れ、義を捨てて約に違い、裏切りをした汝は、武将として恥じる心 はないか」と激しく罵倒した。秀秋は赤面して引き下がったと言う。

敗軍の将とはいえ、三成は一方の将である。陣外にて待たされるなど、到底あり得ない話だが、当人たちの人となりが表されたものではないだろうか。

実際、家康は三成に礼を厚くして引見し、三成もまた臆することなく威厳をもって対面した。引見が終わった三成は、本多正純に預けられた。伴って自らの陣に 帰った正純は、三成に向かって言った。

「秀頼様はまだ年若く、事の是非もしろしめされないのであるから、ただ太平を致す道を講ずべきであるのに、よしなき軍を起こして、かかる縄目の恥辱を受け られる結果になった」のではないか、と三成の行動を批判した。

「世のさまを見るに、徳川殿を打ち滅ぼさなければ、豊臣家のためにならないと考え、宇喜多秀家・毛利輝元を始め同心しない者を強いて語らって軍を起こし た。ところが戦いに挑んで二心ある輩があって反撃したため、勝つべき軍に打ち負けたのが口惜しい。自分の負けたのは全く天命である」

と、嘆息して答えたが、さらに正純が反駁して言うには、

「智将は人情をはかり、時勢を知るというが、諸将が同心しないのも知らず、軽々しく軍を起こし、軍に破れても自害せず、搦め捕らえられたのは、貴公にも似 合わないことである」

それを聞くと三成は怒って「汝は武略を露ほども知らない。大将の道は語るとも耳には入るまい」

そう言い放つと、三成は口を閉ざした。

西軍の将、小西行長、安国寺恵瓊が捕らえられ、長束正家は自害。宇喜多秀家は島津家に匿われ、後年徳川家に引き渡され、最期は八丈島へ流された。

三成・行長・恵瓊の3将は大坂、堺の町を引き回された。その後京都へ送られ、京都所司代奥平信昌に引き渡される。

10月1日、堀川出水の信昌邸を、三成、恵瓊、行長の順に1人ずつ車に乗せて、京都市中を引き回された。

一条の辻から室町通りを通り、寺町に入り、六条河原へ向かった。河原には遊行上人が三成3人に念仏を唱え、死に臨んで心安んじようと待っていたが、三成は これを拒んで泰然と刑場の露と消えた。

享年41才。

-三成のロマンチ ズム-

三成はよく「義の人」と評されることが多いが、「義」とはなんだろう。正しいこと、成すべき事と言われるが、そもそも「義」とは”期待を裏切らぬこと”で ある。

秀吉に見いだされ、その才を認められ、三成は秀吉の求めに応じて、その才を遺憾なく発揮した。秀吉に対する義に、見事に応じたのである。それを己の進む道 として、生涯を歩んだ結果、成る可くしてなった、そう思える生き様だ。

かつて秀吉は、筑前・筑後の2ヵ国を三成に与えようとしたことがある。三成に意向を確かめたところ、三成は断った。佐和山20万石から52万石へと大幅な 加増である。普通ならば断ることは有り得ないが、三成は佐和山から離れる気は無いと言い切った。理由は大領より、殿(秀吉)の側に仕えて居たいからであ る。

上っ面だけの忠誠心であれば、何かしら理由をつけて拝領したはずだ。実際、関ヶ原で三成が1万5千の兵を率いていれば、との思いも少なくないだろう。

真から表裏が無い。ただ、秀吉の為、秀吉の義に応えるため。それだけだ。

三成となじみ深い毛利氏との間に、幾つか三成の人となりを示す話が残っている。

秀吉存命中、10月ごろに毛利輝元より桃が送られて来た。季節はずれのもので、珍しいものだ。ちょっとした点数稼ぎと言ったとこだろう。無論、好意である が、三成はこれをにべもなく送り返した。

「季節はずれのもので、殿がお腹を壊したらどうするのか」そういう理由だ。あまりに杓子定規で、万事この調子だと反感を買うことも多かっただろう。

この輝元や、高野山の木食応其は、機嫌を損ねると災いを為す、と言っている。彼の権勢のほどが知れる。

しかし、日本の大小名の半数近くが三成についた。西軍が勝つ、という現実的な打算と、三成のこれまでの行動に鼻持ちならない部分にもあっても、表裏の無い 男、三成の秀吉に対する忠誠に私心が無い、そのために三成を信じて西軍についた者も少なくない。

だが結局のところ、それまでの三成の生き様、秀吉の側に常に居たい、と筑前・筑後領を断った、その生き様が関ヶ原での結果を招いたとも言える。

20万石の大名の持つ現実的な力の凄味、言葉と、250万石の家康の力、単純に比べると三成の不利さは明らかである。

52万石あれば、そう考えたが彼の生き方はそれが出来なかった。

秀吉を、TOPを支える男として徹した三成は、No2と評価しづらい。三成の人となりは、人に媚びることなく陰陽で言えば陽にあたる。だが、主役にはなれ ない、もしくは自らならなかった。

No2なら、TOPに何かあった場合、TOPに変わりうることが出来る。だが、三成にそれは出来ない。彼の生き様が示している通りだ。野心があれば、それ が出来ただろう。野心があるとすれば、秀吉の野望を如何にかなえるか、秀吉の残した物を如何に維持するか、支えるかそれのみだ。

三成に野心があれば、52万石の大領主であっただろう。軍事力や経済力も比例して増す。だが、その三成に、そこまでの人がついてきただろうか?私心の無 い、忠節無比の男だからこそ、付き従ったのだ。

自身の行動を、秀吉一筋と決めた、秀吉の見た夢を自らの手で完成、維持させようとしたロマンチズムの、ギリギリの線で戦い抜いたのが関ヶ原であって、それ を追い求める様に、敗者となった三成にこそ、最期まで己で有り続けた男に、感動と称賛を送る者は少なくない。

最後に、三成の話を1つ載せておこう。三成が刑場へ赴くまで、京の町を引き回されている時の話だ。

三成はひどく喉が渇いて、お湯が飲みたくなった。そこで警固のものにその旨を伝えたが、生憎その辺りにはお湯がなかった。警固のものは持ち合わせの干し柿 を取り出し、喉が渇いているなら、これを食べる様にと言って差し出した。

ところが、三成は干し柿は痰の毒であるからと食べない、と言って断ったので、これを聞いた警固のものは、間もなく首を刎ねられる人が、毒を断つのはおかし いと言って笑った。

すると三成は、汝らのようなものにとっては、もっともな了簡であるが、大義を思う者は、首を刎ねられる瞬間まで、命を大事にするものであって、それは何と かして本望を達したいと思うからである、と言った。

三成は、死ぬ最後の時まで、三成であったのである。

○参考文献

・今井林太郎『石田三成』1961 吉川弘文館

・北島万次『豊臣秀吉の朝鮮侵略』1995 吉川弘文館

・児玉幸多監修『人物日本歴史館』1996 三笠書房

・小和田哲男『日本の歴史がわかる本』1993 三笠書房

・岡谷繁実原著・北小路健・中沢恵子訳『名将言行録』1980 ニュートンプレス

・学研歴史群像シリーズ『文禄・慶長の役』1993 学研

・学研歴史群像シリーズ『関ヶ原の戦い』1987 学研

・小和田哲男『戦国合戦事典』1996 PHP研究所